“坚持一次把事情做好,始终将核安全置于首要位置。”还未进入国家电投海阳核电基地,远远看到的是堤坝上的这句标语。这句话是如何从预期变为现实,中国核电安全发展的底气在哪里?日前,跟随“安全筑基‘核’谐共荣——2025年媒体核电行”暨“国和行·媒体行”活动,学习强国记者走进以山东核电运营的海阳核电为代表的三代核电技术,探寻中国核电如何从设计建设到运营的全过程守护好核安全。

核电作为清洁、低碳、高效的战略能源,在我国能源结构转型与“双碳”目标实现中肩负重要使命。核安全是核电发展的生命线,而在核电安全运行的背后,众多从业者通过构建“本质安全筑基、全周期精细管控、安全监管护航”的保障体系,实现了核电安全与发展的动态平衡。

海阳核电(中国环境新闻工作者协会视听传播专业委员会 李新洲 摄)

技术突破:三代核电的安全革命

核电的技术突破是本质安全实现的基石。目前,我国核电机组的主流堆型是压水堆核电站,之所以叫压水堆,是指通过很高的压力,使核电一回路的水始终保持不蒸发的液体水状态。

压水堆核电站的三条回路设计是安全的基础保障。一回路是将核裂变反应产生大量热量导出的过程,包含反应堆压力容器、反应堆冷却剂泵、蒸汽发生器、稳压器等设备;一回路产生的热量将二回路中的水加热产生饱和蒸汽,从而推动汽轮机发电;三回路主要负责引入海水使二回路的蒸汽降温成水再次进入循环,三个回路之间没有水的交换,所以无须担心核辐射会外泄。

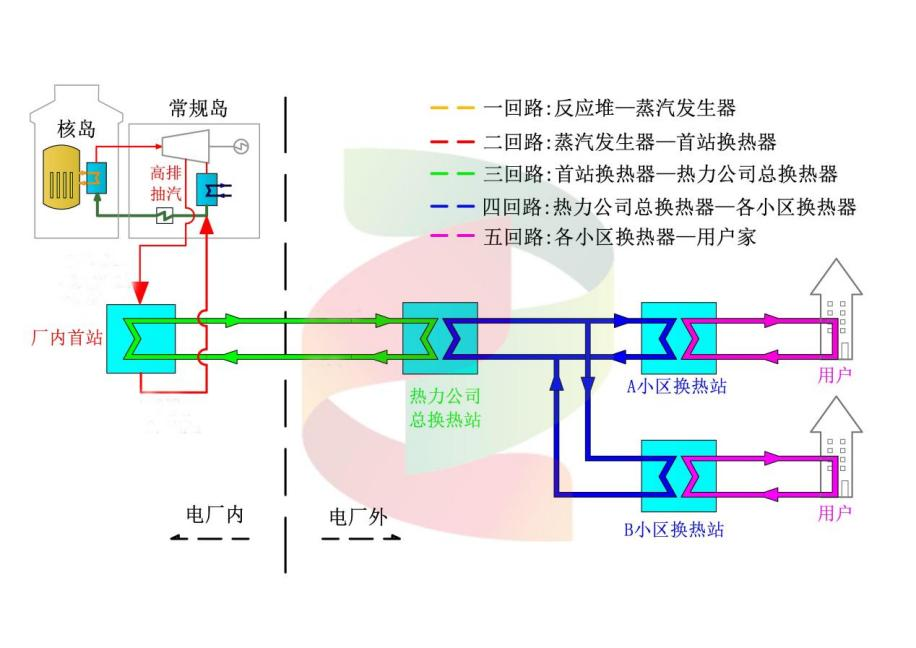

核能供热示意图,五个回路之间只有热量交换,没有介质接触。(来源:国家电投)

“暖核一号”是由国家电投山东核电自主开发的核能零碳供热技术,其通过抽取部分发过电的蒸汽作为热源,经过多道回路的隔离换热,沿市政供热管网,将热量输送到千家万户。整个过程中,各回路之间仅有热量传递而无介质交换。“核能供热的方式就像自热小火锅一样,加热包与食物没有接触,食物可以放心食用。”山东核电有限公司化学环保处王林晖说。

此外,海阳核电采用的AP1000核电技术最显著的特点就是利用“非能动安全系统”将安全风险牢牢锁住。据介绍,如果发生极端情况,最重要的就是及时疏散核反应产生的热量,非能动安全系统无须借助人力,而是通过重力、压缩空气、自然循环等自动导出反应堆和安全壳内的热量。

例如,在反应堆所在的核岛顶部设置了巨型蓄水箱,可依靠重力作用自动注水喷淋,在空气自然对流辅助下将堆芯热量带走,整个过程无须外部能源驱动,为事故应急响应提供充足时间。这种“以不变应万变”的非能动设计,彻底改变了传统。

精准管控:构建全周期安全管理闭环

如果说核电的技术路径造就了安全基因,从设计到建设再到运营的全流程风险防控,则是通过精准管控构建“纵深防御”的安全屏障。

核电厂址的选择是保障安全的第一道关口。核电选址需要足够稳定的地震地质结构、适宜的气象环境、适合的水文条件、与危险源保持安全距离、远离人口聚集中心等基本条件,还要经过深入论证,才有可能通过审批环节、开工建设。

据国家电投工程公司(山东院)专家委委员、高级专家夏宏君介绍,以海阳核电厂址为例,其位于山东半岛黄海之滨,地质构造简单、地震烈度低,同时拥有广阔的海域作为天然冷却水池,为核电机组安全运行提供了先天优势。这种“优中选优”的选址策略,从地理条件源头规避潜在风险,构建了核电安全的第一道防线。

山东核电设备制造有限公司大件车间(“学习强国”记者 胡惠雯 摄)

在核电站建造过程中,为提高现场安装效率,通常会将结构件预先组装成各种类型的模块,再进行拼装,而核电装置的特殊性就在于一个螺栓、一条焊缝都有着近乎苛刻的标准。山东核电设备制造有限公司大件车间工作人员告诉记者,由于组成核电设备的钢制安全壳、结构模块体积巨大,一半的焊接工作都需要人工完成,这样才能保证每台核电机组的4万条焊缝符合标准要求。

海阳核电施工现场 (中国环境新闻工作者协会视听传播专业委员会 李新洲 摄)

在山东海阳核电,3号、4号机组正在热火朝天的建设中,现场井然有序。工程指挥中心的大屏清晰显示着施工现场的实时数据,包括场内作业人员的实时路径、身体健康情况、塔吊防碰撞预警等,施工的实时画面可随时查看,确保了异常情况可以在第一时间被发现并得到及时处置。

山东核电有限公司工程处副处长张忠伟告诉记者,目前现场作业人员约1万人,他们来自不同的公司。为确保施工质量万无一失,通过智慧工地集成平台,可统一管理施工人员、作业许可、隐患排查、高危风险作业等,实时记录核电建设全过程,确保行为可追溯,有效保障了施工质量。

目前,海阳核电一期1、2号机组已累计发电超1328亿度,其运营的“暖核一号”核能供热项目已经连续六个供暖季安全稳定运行,为海阳、乳山40万居民1300万平方米提供冬季零碳供暖。

立体监管:筑起核电运行的安全篱笆

我国核电已进入世界先进行列,截至目前,中国运行的59台核电机组一直保持着良好的核安全记录。核设施的安全运行还依赖于“人防+技防+制度防”的立体化监管网络,我国通过建立科学监管体系、实施精细化管理、推动技术创新,实现了对核电运行全周期的安全可控,为全球核电监管提供了中国经验。

生态环境部华东核与辐射安全监督站副处长、荣成现场监督组组长刘成运说,我国建立了符合国情又接轨国际的核安全监管体系,形成局机关、地区监督站、技术支持单位“三位一体”的监管架构。生态环境部(国家核安全局)对核设施、核材料、核活动及放射性物质实施全链条、全生命周期、分阶段审评许可,对核设施和从事核活动的单位开展全过程监督执法,对辐射环境开展全天候监测。华东监督站建立了覆盖“核电厂、研究堆、核技术、铀矿冶、环境、应急、核设备”的全范围核与辐射安全监管体系,为区域核电安全提供制度保障。

华东监督站核设施监督五处副处长、海阳现场监督组组长宁方寅2013年就来到海阳核电驻场。他告诉记者,监督组全年365天按照监督程序对核电厂开展每日监督活动,例如,到核电厂的“大脑”主控室进行巡视,看看操纵员行为是否规范,仪控台有没有异常报警灯;到各个厂房开展巡查,核查设备有无异常,各项活动是否存在违规;还要对电厂的各类报告进行审查,对一些试验进行见证等,从而第一时间发现跟踪核安全相关异常。这种“贴身监管”模式,确保了核电厂各项活动始终在安全框架内运行。

核电不仅成为能源结构转型的支柱,更成为展示国家科技实力与安全治理能力的名片。在“积极安全有序发展核电”的道路上,唯有持续筑牢安全基石、凝聚社会共识,方能实现核事业与公众福祉的“核”谐共荣,为美丽中国建设和全球能源转型贡献更大力量。(“学习强国”记者胡惠雯)