我国聚变能源研究的早期发展

1 我国早期原子能发展

卢鹤绂先生“1942年在乐昌坪石(中山大学乐昌办学旧址)发表了《重原子核内之潜能及其利用》一文。卢先生在论文的结尾写道:“就现世而论,此种浓度之能源必将有其特殊之用途。”这篇文章首次全面介绍了核裂变原理并预言大规模利用原子能的可能性,由此拉开了我国核能启蒙的大幕。

我国的原子能发展经历了先军后民的历史阶段,在成功掌握裂变能和聚变能的军事应用后(以原子弹和氢弹为代表),20世纪70年代我国确定开始发展核电,为日益增长的能源需求提供一种有效的解决途径。1984年,中国第一座自主设计和建造的秦山核电站开工建设;1991年12月15日,该电站成功并网发电,结束了我国没有商用核电站的历史。此前,1983年,国家召开了“核能发展技术政策论证会”,这次会议首次提出核能“热堆-快堆-聚变堆”的“三步走”发展路径,为我国原子能和平应用的发展道路指明了方向。

2 我国早期聚变能源研究初探

我国的核聚变研究始于20世纪50年代,研究起始时间几乎与国际同步。1958年我国设计建造了一台储能几千焦耳的Z箍缩装置,取名为“雷公”。同期还建造并运行了一台具有一定规模的脉冲压缩磁镜装置“小龙”(又称“磁笼”),该装置也是我国第一台非台面聚变实验装置。装置放电管外两个较大的圆形线圈用于产生稳态磁镜场,压缩线圈产生11~16 kGs的脉冲磁场,其中的等离子体由一台同轴枪沿轴向注入。诊断手段包括光谱线多普勒位移测量、磁探针、微波干涉等。

1961年,我国成立了黑龙江省技术物理研究所。1962年,该所建设了一台角向箍缩的实验研究装置(取名为角向一号),1964年又设计建造了角向二号装置,并在相应装置上开展了实验研究。20世纪60年代中期,我国开始建造仿星器装置“凌云”。受当时计算能力的限制,采用了电阻网络模拟磁场位形来设计磁体。到70年代初,磁体制造成功并在四川乐山安装。

从80年代开始,在国家核能“三步走”发展路径的指引下,我国的聚变科学研究也步入了高速发展的快车道,相关研究院所和高校建立了一系列的研究装置,为我国聚变能源的发展锻炼了一批人才队伍,开启了聚变能源科学研究的新篇章。

我国聚变能源研究快速成长期的装置

在核能发展“三步走”路径的明确指引下,我国聚变能源的研究步入了快速成长的黄金时期。在这一充满活力的阶段,我国成功建设了一系列独具特色的磁约束等离子体研究装置,包括托卡马克装置、球型托卡马克装置、反场箍缩装置、仿星器装置、线性装置以及偶极磁场装置等多种类型的研究装置。这些装置的建设不仅为我国磁约束聚变能源研究提供了强有力的支撑,更为培养一支高素质、专业化的聚变能源研究队伍奠定了坚实的基础,为我国的聚变能源事业注入了源源不断的活力与动力。

1 托卡马克装置

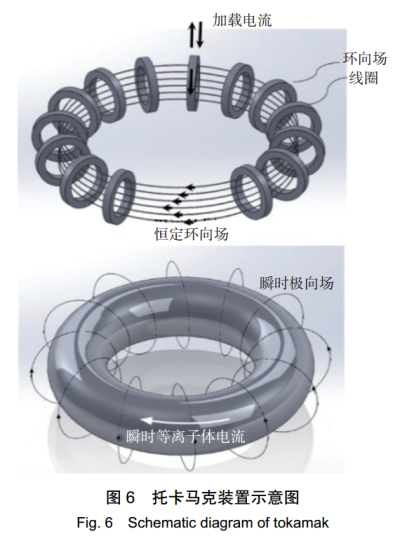

托卡马克装置音译自“Tokamak”,名字源自环形(toroidal)、真空室(kamera)、磁(magnet)、线圈(kotushka)这4个单词的组合,由位于苏联库尔恰托夫研究所的Artsimovich等人在20世纪50年代提出。因其具有环向等离子体电流,所以也被称为环流器。对于托卡马克装置,环形等离子体电流与外部线圈电流一起,形成一个强大的螺旋型磁场,将等离子体约束在一个稳定的区域,避免其与设备壁相碰,如图6所示。在等离子体加热方面,为了有效提升托卡马克等离子体的温度,一方面通过线圈产生的电流,利用欧姆效应加热等离子体;另一方面也采用中性束、电磁波加热等多种辅助加热手段,使得等离子体的温度满足设计要求。

核工业西南物理研究院隶属中国核工业集团公司,于20世纪60年代中期建院,该院是我国最早从事核聚变能源开发的专业研究院。该研究院于1984年和1994年分别建造了中国环流器一号(HL-1)和中国环流器新一号(HL-1M)两个中型托卡马克装置,2002年,该院建设了我国第一个具有偏滤器位形的托卡马克装置,即中国环流器二号A(HL-2A)装置。2020年,中国环流器二号M装置(HL-2M,后更名为HL-3)在成都建成并实现了放电。建成后,该装置的等离子体电流突破了1MA。在相应研究装置的支撑下,核工业西南物理研究院在磁约束等离子体研究领域取得了一批创新性的科研成果。

1978年,在“合肥受控热核反应研究实验站”的基础上建立了中国科学院等离子体物理研究所,该所先后建成常规磁体托卡马克HT-6B和HT-6M,我国第一个圆截面的超导托卡马克实验装置“合肥超环”(HT-7),以及世界上第一个非圆截面全超导托卡马克实验装置“东方超环”(EAST)。目前,中国“人造太阳”EAST装置已经成功实现了可重复开展的 1.2亿℃101s和1.6亿℃20s的等离子体运行,以及超过400s的稳态高约束运行模式(H-mode)等离子体。当前,中国科学院等离子体物理研究所正在建设“聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)”,该设施为国家“十三五”期间布局建设的重大科技基础设施,为后续核聚变反应堆主机建设开展技术攻关等任务。

除了两家聚变领域的专业研究机构外,我国华中科技大学与美国得克萨斯大学奥斯汀分校共建了具有偏滤器位形和电子回旋共振加热系统的托卡马克聚变实验装置J-TEXT,运行区间扩展到了偏滤器运行模式、射频加热下的高约束模式。在该装置的帮助下,华中科技大学在聚变工程和聚变物理领域开展了卓有成效的人才培养与科学研究工作。

当前,托卡马克装置的研究正迈向更高参数、更接近未来聚变堆应用的方向。我国在此领域持续加大投入,致力于建设具有更强磁场的托卡马克装置,以实现对等离子体约束性能的显著提升。与此同时,我国新一代托卡马克装置的研发将更聚焦于未来聚变堆燃烧等离子体的关键问题研究,这既对装置本身的设计和建设提出了更高要求,也对其安全性能评价带来了前所未有的挑战。面对这些挑战,我国将不断创新,力求在聚变能源领域取得更多突破。

2 仿星器装置

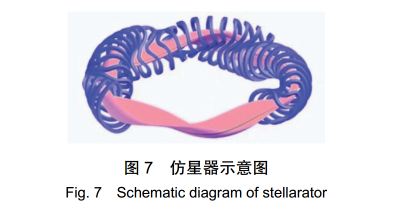

仿星器最早由美国等离子体物理学家L Spitzer提出,其名称含义是希望达到星体的聚变条件。在仿星器中,没有或不一定有整体的环向电流,而是依赖于外部线圈产生的极向磁场,使带电粒子沿着合成磁场的螺旋磁力线运动,从而消除漂移引起的电荷分离,如图7所示。

1971年,核工业西南物理研究院(时称585所)设计建造了仿星器“凌云”,但是仿星器装置磁场结构非常复杂,其设计和磁体加工对于算力和精密加工的制造水平要求非常高,早期建设的仿星器装置以精密加工水平较高的发达国家为主。目前,西南交通大学和日本国家核融合科学研究所共同设计和建造了准环对称仿星器装置,希望依托该装置突破三维非平面模块化线圈制造关键技术和准环对称位形下的新经典输运、湍流输运及磁流体不稳定性等关键科学问题的研究。

3 球形托卡马克装置

1986年,研究人员提出低环径比托卡马克的概念,这一概念也称作球形托卡马克(Spherical Tokamak,ST)。球形托卡马克通常指等离子体呈现球体形状的托卡马克。与常规的托卡马克装置比较,球形托卡马克装置的结构更加紧凑,其等离子体的截面呈现“D”型,并可以实现更高的磁比压值。在获取相同等离子体压力的情况下,较高的磁比压值需要较低的磁压力,由此可以降低装置的建造及运行费用。球形托卡马克由于其体积较小、造价便宜、对新设计反应快等特点,依然被认为是未来聚变反应堆的一种候选方案。

清华大学的SUNIST系列和新奥集团建设的玄龙系列是我国建设的球形托卡马克装置典型代表。2023 年,在借鉴SUNIST建设经验的基础上,由清华大学建设的中国联合球形托卡马克2号(SUNIST-2)建成并首次放电。该装置是我国目前磁场最强、等离子体性能最高的球形托卡马克。其设计参数为大半径0.53m,小半径0.33m,磁场1.0T,等离子体电流0.5 MA。SUNIST-2配备了一对可移动的内部极向磁场线圈、多组固定的外部极向磁场线圈和分段式中心螺线管,具备丰富的等离子体位形配置和强大的等离子体控制能力。目前,该装置主要用于探索磁重联高效加热等离子体的新物理和新技术,开发新的等离子体控制手段,以及评估磁场达到1T量级时球形托卡马克的等离子体性能。

新奥集团设计建造了我国首座中等规模的球形托卡马克实验装置,即“玄龙-50”及其升级版“玄龙-50U”。该装置将围绕高离子温度运行模式、高效无感电流驱动、球形环氢硼等离子体能量约束与特性验证、氢硼反应率等方向开展研究。

4 反场箍缩装置

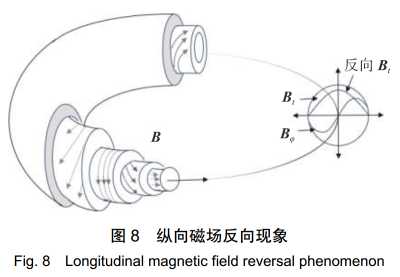

反场箍缩是一种对称环形装置,主要由真空室、外层导体壳、纵场线圈、欧姆场线圈、平衡场线圈以及其他辅助支撑系统组成,可以产生和约束高温等离子体。自然发生的反场位形是由于等离子体进入湍流状态,造成在边缘处的纵向(环向Bt)磁场和中心处磁场反向,如图8所示。这种反场位形在边缘区域可以产生较大的空间磁场梯度,对磁流体不稳定性有较好的稳定作用。除去自发产生反向场以外,还可以通过程序控制的方法产生需要的反向场。据此,建立了一种新类型的装置,称为反场箍缩装置。反场箍缩(Reversed Field Pinch)的磁场位形与托卡马克类似,但是其极向场和环向场的强度比较接近。在边缘处存在较强的磁场剪切来稳定磁流体不稳定性,因此这类装置能够达到较高的比压值。

中国科学技术大学于2015年建成的反场箍缩磁约束聚变实验装置“科大一环”(Keda Torus experiment,KTX)是科技部“国家磁约束核聚变能发展研究专项”支持的大型装置建设项目,其主要指标是大半径 1.4m,小半径0.4m,最大环向场0.7T,等离子体电流设计值为0.1~0.5MA,极向磁通3 V•s,放电时间10~30ms。其结构特点是产生的等离子体和用于稳定的铜导体距离很近,运行的初始阶段依赖导体维持平衡,采用控制程序放电建立反场。KTX装置兼具电流剖面控制和边界主动反馈控制两种控制技术,结合独特的三维局域涡流诊断手段,具备了极好的三维等离子体运行能力,为深入开展环形装置三维等离子体物理前沿研究奠定了基础。

5 磁镜装置

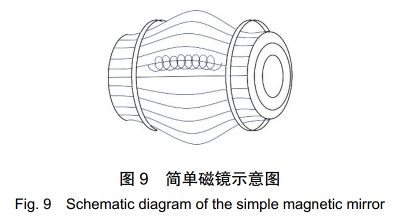

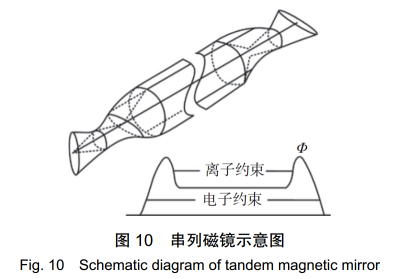

磁镜是一种开端等离子体约束装置,包括简单磁镜(如图9所示)、标准磁镜、串列磁镜(如图10所示)3类,具有较长的发展历史。磁镜装置内部的磁场有强有弱,等离子体在强磁场位置处被反射,返回到磁场较弱的中心区域。由于磁镜反射粒子的速度需要满足一定条件,在中心区平行于磁场的速度与垂直于磁场速度的比值大于某一个阈值的粒子将处于速度空间损失锥里,通常这部分粒子无法被有效约束。为了防止中心区位于速度空间损失锥中的粒子逸出端部,有时会在端口增加“端塞”,将终端“塞”住,这样磁镜被划分为中心室和两个端塞室,成为串列磁镜,如图10所示。

我国部分高校建设了磁镜并针对磁镜装置开展了大量研究工作。例如,中国科学技术大学建设了我国最大的串列磁镜装置KMAX,该装置由中央磁镜与2个子磁镜组成,共设置中央真空室、锥形室、工字型室,以及波纹管等4种类型的真空室,真空室数量为13个。其中,中央真空室长2.5m,内径1.2m,磁喉处内径0.3m。除了等离子体不稳定性和约束研究外,该装置还可开展与空间物理有关的Alfven波加热、磁场重联等实验。

6 直线装置

直线等离子体实验装置可以产生直线稳态等离子体束并采用外加磁场维持对于等离子体的有效约束。利用直线装置能够研究大量等离子体基础物理问题,例如等离子体输运、湍流、脱靶等,也能够应用于研究等离子体与材料相互作用问题。

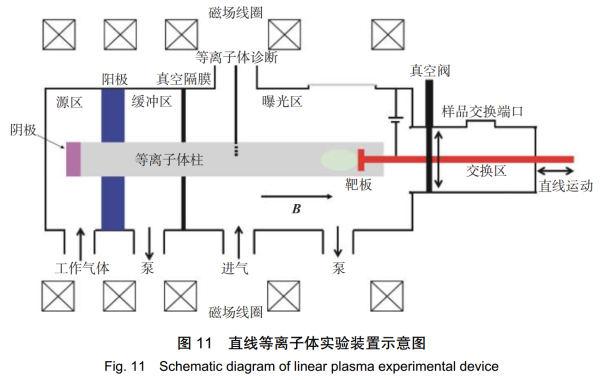

图11给出了典型的直线等离子体实验装置示意图。其中,左侧是用于产生等离子体的等离子体源,线圈产生磁场用于约束直线等离子体,真空腔与抽气泵组配合,产生和维持所需的真空条件。在压强梯度力的驱动下,等离子体从源处输运到靶板,可以开展等离子体与材料相互作用的实验研究。其中,材料交换区能够更换靶材并开展后续的分析研究。“隔膜”将真空腔室划分为满足不同实验需求的区域,各类窗口用于抽气和等离子体诊断等。

目前,国内建设了多个功能各异的直线等离子体实验装置。例如,北京航空航天大学的STEP装置主要关注材料的辐照效应,并在相关研究方面取得了一系列研究成果。STEP装置的设计十分紧凑,主体尺寸为1.5m×1.5 m×0.8 m,包括等离子体源、真空室、磁场线圈和诊断系统等。该装置采用六硼化镧作为阴极的电弧源产生等离子体,其电子温度小于40eV,电子密度1016~1018m3,离子通量可达1020 ~1022 m-2•s-1,磁场线圈产生0.13T的磁场。靶板可用于安装不同的靶材。

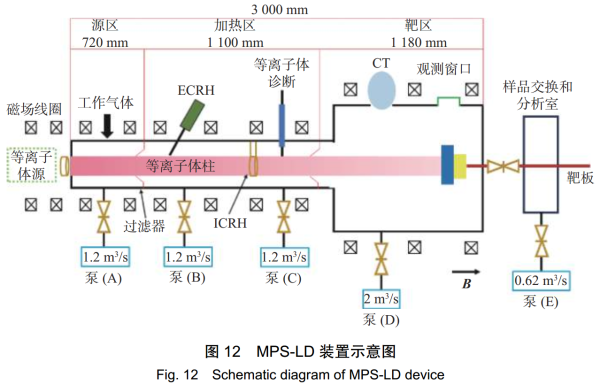

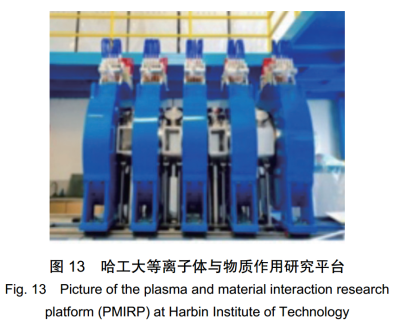

北京大学等离子体联合实验装置(PPT),该装置为直线稳态等离子体装置,采用螺旋波激发氩等离子体,等离子密度可达1013cm-3,温度可达5~10eV。此外,还有大连理工大学建设的MPS-LD(Multiple Plasma Simulation Linear Device)直线等离子体实验装置(如图12所示)、哈尔滨工业大学建设的等离子体与物质作用研究平台(如图13所示)、高热负荷等离子体模拟平台(HIT-PSI装置)等多种类型的、参数各异的直线装置,可用于等离子体与材料相互作用问题的研究。其中,HIT-PSI装置的热流密度可以达到10 MW/m2,是具备高热负荷参数指标的直线装置。

7 偶极磁场装置

偶极磁场是现实生活中最常见的磁场结构,它可由单个圆形电流环所产生,具有结构简单、等离子体稳定性好以及高比压(β~1)等特点,对于研究磁约束等离子体基础问题具有一定意义。目前,磁偶极场聚变装置实验研究在等离子体平衡分布、湍流及其引起的反常输运、等离子体储能、能量和粒子约束时间、芯部和边缘等离子体耦合,以及等离子体加热等方面取得了一定进展,其所研究的一些重要物理问题,如湍流、带状流和阿尔芬波等,也受到磁约束核聚变研究领域的广泛关注。

国内有一定影响的偶极磁场约束等离子体装置包括哈尔滨工业大学牵头建设的“空间环境地面模拟装置”国家重大科技基础设施——空间等离子体环境模拟与研究系统,以及东华理工大学拟建的中国天环一号装置(CAT-1)。其中,空间等离子体环境模拟与研究系统在开展空间物理研究的同时,还可以研究磁约束等离子体中阿尔芬波的激发、波与粒子相互作用等基础科学问题。中国天环一号(CAT-1)采用超导悬浮线圈产生偶极磁场,主要用于等离子体中等聚变参数水平的物理实验研究,其设计参数如表1所示。

目前,我国对于偶极磁场装置的研究主要集中于空间等离子体方向,在聚变等离子体研究方面更多是服务于相关基础科学问题的深入认识和研究。

摘自《我国磁约束核聚变能源的发展路径、国际合作与未来展望》,作者:王志斌等